Veranstaltungen

DH-Ruhr Abschlussveranstaltung am 09.02.2026 im RUB-Makerspace

Programm

12:00 Uhr: Ankunft und (veganes) Mittagsbuffet von Kaspar Schmauser

12:45 Uhr: Begrüßung

13:00 Uhr: DH-Ruhr-Projektberichte RUB, TU-Dortmund & UDE

13:25 Uhr: Podiumsdiskussion mit den Prorektor*innen für Lehre

13:50 Uhr: Vorstellung des Zertifikats Digital Humanities

14:00 Uhr: Postersession mit Kaffee und Kuchen – Studierende stellen ihre Projekte vor

15:20 Uhr: Verleihung der ersten DH-Zertifikate

15:30 Uhr: World-Café: Microcredentials und längerfristige Perspektive der Zertifikate

16:15 Uhr: Zusammenfassung und Verabschiedung

Anfahrt

Informationen zur Anfahrt mit ÖPNV oder Auto zum RUB-Makerspace sind hier auf der Website des RUB-Makerspace zu finden.

Von der Haltestelle Ruhr-Universität fährt die Buslinie 372 einmal pro Stunde zum O-Werk, alternativ fährt die Straßenbahnlinie 302 vom Bochumer Hauptbahnhof regelmäßig zum O-Werk.

Veranstaltungen im Optionalbereich

Die einzelnen Veranstaltungen der DH-Module im Optionalbereich können auch in den jeweiligen Fachstudiengängen belegt und für das Zertifikat angerechnet werden. Die Anmeldung folgt dann dem im Fach üblichen Ablauf.

DH-Einführung

Zentrales Ziel des digitalen Selbstlernkurses „Data Literacy“ ist die Vermittlung der notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um in Zeiten der Digitalisierung und der zunehmenden Verfügbarkeit von (empirisch begründeten) Informationen mit Daten und Datenquellen informiert und verantwortungsvoll umgehen zu können.

In digitalen Selbstlerneinheiten werden hierzu die Fragen „Was sind Daten?“ und „Woher kommen Daten?“

mit Bezug auf die Bedeutung der Wahl von Forschungsfragen und samples und die zunehmende Bedeutung von

Algorithmen im digitalen Alltag (und ggf. die Emanzipation davon) ebenso thematisiert wie die

Information über Datenverfügbarkeit und Datennachnutzung (z.B. über Forschungsdatenzentren).

Darüber hinaus werden zentrale empirische Konzepte und Probleme wie Data Mining, Selektionseffekte,

Korrelation vs. Kausalität oder einfache und bedingte Wahrscheinlichkeiten anhand konkreter

Fallbeispiele vermittelt und die Möglichkeiten der perspektivisch gefärbten Datenvisualisierung

transparent gemacht.

Schließlich werden Themen des Datenschutzes und der Datengenerierung in

einer digitalen Welt, z.B. durch Nutzung von Trackingverfahren, diskutiert. Ein Wahlbereich mit den

Themenblöcken „Learning Analytics“ und „Digital Humanities“ behandelt die Nutzung digitaler Daten im

Bildungsbereich bzw. die Rolle digitaler Daten und Methoden in den Geisteswissenschaften.

Die Anmeldung zum Data Literacy Kurs erfolgt über den Optionalbereich. Hinweis: Das Modul muss mit einer Note abgeschlossen werden.

Neben dem Data Literacy Kurs an der RUB kann auch der Kurs "Let’s Discover Digital Humanities" an der UDE belegt und mit 3 CP für den Einführungsbereich im Zertifikat angerechnet werden.

Was wäre, wenn ihr alle Harry Potter-Bände gleichzeitig nach emotionalen Mustern durchsuchen könntet? Oder das antike Rom in 3D rekonstruieren und virtuell begehbar machen? Digital Humanities verbinden geisteswissenschaftliche Fragestellungen mit digitalen Technologien – und eröffnen Studierenden völlig neue Perspektiven und Berufsfelder. Dazu zählen etwa digitale Museumsarbeit, Kultur- und Wissenschaftskommunikation, datengetriebene Medienanalyse, digitale Editionen, Forschungsdatenmanagement oder UX-Design im Kulturbereich. Um sich sicher in den Digital Humanities (DH) bewegen zu können, braucht es grundlegende Kompetenzen: den Umgang mit digitalen Tools und Datenbanken sowie ein Basisverständnis für Datenstrukturen und Programmiersprachen.

Stellt euch vor, ihr könnt daran mitwirken, wie diese Kompetenzen künftig erworben werden – nicht nur konsumieren, sondern selbst gestalten. In diesem Kurs entwickelt ihr gemeinsam mit anderen Studierenden Lernmaterialien für einen digitalen Einführungskurs in die Digital Humanities, der ab dem Sommersemester 2026 online geht. Ihr braucht dafür weder Vorkenntnisse noch ein geisteswissenschaftliches Studium – nur eure Perspektive als Studi, Neugier und Lust am kreativen Gestalten.

Der Kurs kombiniert Selbstlernphasen, kompakte Qualifizierungen zur Vorbereitung auf die Materialerstellung sowie einen Hackathon, in dem ihr erste Ideen entwickelt – kreativ, interdisziplinär und praxisnah.

In kleinen Teams werdet ihr über das Semester hinweg Skizzen, Texte, Quizze oder Tutorials erstellen. Ihr bekommt dafür 3 ECTS, begleitete Anleitung und Feedback – und die Chance, aktiv an einem Kurs mitzuwirken. Also: Gestaltet mit uns Lernmaterialien, die ihr selbst gerne genutzt hättet!

Der Kurs findet an der Universität Duisburg-Essen statt. Präsenztermine vor Ort sind am 29.10. 16 bis 18 Uhr (Auftaktveranstaltung), 5.12. & 6.12. (Hackathon) und 11.02. 14 bis 18 Uhr (Präsenz oder online tba). Die anderen Termine sind Selbstlernphasen oder finden online statt. Hier findet ihr eine Übersicht über alle Termine.

Ihr könnt euch ab sofort per Mail an Digital Humanities UDE zum Kurs "Let´s Discover Digital Humanities" anmelden.

DH-Vertiefung

Das Modul "Methoden der Digital Humanities" besteht aus zwei Teilen. Teil 1 sind zwei E-Learning Kurse in Moodle "Computer Basics" und "DH Toolbox". In Teil 2 muss eine der folgenden sechs Veranstaltung gewählt werden:

Hate-Speech-Erkennung auf Telegram? Metaphernanalyse in Superheldenfilmen? Automatisierte Transkription und Annotation historischer Texte? Die Lieblings-Emojis der Top-Influencer:innen auf Instagram? Wenn du Interesse an solchen Themen hast, dann ist dieses Seminar genau richtig für dich! Hier lernst du ohne Druck und ohne Vorkenntnisse die Programmiersprache Python kennen und erhältst Einblicke in Forschungsgebiete der Digital Humanities.

Die digitale Analyse großer Textkorpora zählt zu den wichtigsten Methoden der Digital Humanities. Die Korpusanalyse ermöglicht die Untersuchung von unterschiedlichsten Texten und Textsammlungen vor dem Hintergrund verschiedener disziplinärer Ausrichtungen – linguistisch, literaturwissenschaftlich, kulturwissenschaftlich – und bietet darüber hinaus zahlreiche Transfer- und Anwendungsoptionen: forensische Verwendung, soziologische Analyse, Politik- und Sprachberatung u.v.m.

Der Kurs besteht aus zwei Teilen:

- 2-wöchiges Blockseminar Python zum Erwerb grundlegender Programmierkenntnisse

15.–26.09.2025, 10–16 Uhr - Inputsitzungen mit Hands-on-Übungsphasen

WiSe 2025/26, 14-tägig freitags 10:15–13:15 Uhr, Beginn 24.10.2025

The study of human culture and society employs diverse methodological approaches, ranging from social-scientific methods to historical and text-based analysis. In recent years, a new research paradigm has emerged under the name of digital humanities, which applies computer-based methods to fields such as religion, history, literature, anthropology, sociology, and cultural studies. Researchers now examine very different objects – from historical manuscripts to social media posts – to explore how they can be transformed into data accessible to computer-assisted analysis and visualization. This approach blurs traditional boundaries between social science and historical methods, as well as between qualitative and quantitative approaches, making these techniques valuable across multiple disciplines.

In this seminar, we practice this perspective hands-on: What does it mean to understand cultural and social phenomena as data? What technologies are available for working with data in humanities and social science research? What analyses and forms of presentation does this make possible? Step by step, we will learn the basic methods of working with digital data, exploring applications across various fields while giving particular attention to how these methods can enhance research in the humanities and qualitative social sciences.

Veranstaltungszeit: Dienstags 14 bis 16 Uhr

Das Seminar führt anhand der Handschrift eines mittelhochdeutschen Beispieltexts (‚Die Erlösung‘) in Methoden und Tools ein, die der Arbeit an digitalen Editionen zugrunde liegen. Es befasst sich dabei sowohl mit der Auszeichnung von Text- wie von Bildelementen und thematisiert Grundlagen in der digitalen Curatierung von historischen Text-Bild-Objekten. Die Studierenden bearbeiten im Laufe des Blockseminars je eine bebilderte Seite (oder Doppelseite) der Handschrift und schließen den Kurs mit einer ersten Testedition im TEI-Publisher ab. Begleitet wird der praktische Teil des Seminars durch eine theoretische Auseinandersetzung mit bereits vorliegenden digitalen Editionen.

Blockseminar: 22.09.-26.09.2025: jeweils 9:30-17:30; Anschlusstermine nach Verabredung

Die Vorlesung beschäftigt sich mit der Nutzung von Textdaten aus Korpora als empirische Datengrundlage. Korpora sind große Textmengen, zum Beispiel aus Zeitungen oder sozialen Medien. Sie sind ein wichtiges Werkzeug der Linguistik, um Erkenntnisse über die Sprachverwendung abzuleiten, werden aber auch in anderen Sozialwissenschaften häufig verwendet. Ziel dieser Einführung ist es, korpuslinguistische Methoden anhand von praktischen Beispielen kennenzulernen. Die Vorlesung wird durch zahlreiche Übungen begleitet, die korpuslinguistische Methoden demonstrieren.

Veranstaltungszeit: Dienstags, 8:30 bis 10 Uhr

Waren die Digital Humanities lange eine Nische zwischen Computerlinguistik, Philologie, Bibliothekswissenschaften und Informatik, so werden ihre Forschungsfragen mittlerweile von vielen wissenschaftlichen Disziplinen geteilt. Zusammenfassend befassen sich die DH mit der Anwendung von computergestützten Verfahren auf mehrheitlich historische Texte. Diese Textdaten mussten aber nicht nur digitalisiert werden, sondern auch die Jahrhunderte überdauern.

Das Seminar baut auf den Herausforderungen der Geisteswissenschaften auf, nämlich der Bewahrung, Analyse und Verbreitung kulturellen Erbes. Mithilfe der Einführung von Techniken des Natural Language Processing (NLP) wird gezeigt, wie das wissenschaftliche Arbeiten in den Geisteswissenschaften, durch die Übersetzung kulturellen Erbes in einen digitalen Raum, unterstützt werden kann und wie computergestützte Methoden dazu beitragen können, neue Forschungsmöglichkeiten in den Geisteswissenschaften zu etablieren. Das Seminar fokussiert auf die Anwendung Computerlinguistischer Methoden auf (historische) Texte und damit ein Teilgebiet der Digital Humanities und Computerlinguistik.

Veranstaltungszeit: Donnerstags 14-16 Uhr

Regierungen machen schon immer Erinnerungspolitik, insbesondere auch auf staatlichen Websites, und digitale Archive, wie die des Internet Archive versuchen, solche Praktiken zu dokumentieren (End of Term Archive). Zu Beginn der zweiten Trump-Präsidentschaft hat dieser Vorgang neue Qualitäten erhalten: Von den Websites des Centers for Disease Control (CDC) wurden Informationen zur HIV-Vorsorge, Impfungen und reproduktiver Gesundheit gelöscht, von denen des Bildungsministeriums wurden alle Erwähnungen von LGBTQ+ Personen entfernt und auch von den Seiten des Landwirtschaftsministeriums verschwanden Informationen, hier betrifft es Daten mit Bezug zur Klimakatastrophe.

In dieser Lehrveranstaltung wollen wir in einer Verschränkung kulturwissenschaftlicher Theorie, digital-methodischer Empirie und medienpraktischer Darstellung diese Vorgänge rekonstruieren: Sie lernen theoretische Grundlagen der Erinnerungspolitik, Methodologien, Methodik und technische Skills digitaler Forschungsprojekte und medienpraktische Darstellung Ihrer Forschungsergebnisse in einem kurzen Film zu erstellen.

Neben den Kursen im Optionalbereich kann auch das Seminar "Corpus Linguistics" an der UDE belegt und für den Vertiefungsbereich im Zertifikat angerechnet werden.

The aim of this seminar is to introduce students to the field of corpus linguistics, an increasingly important and dynamic field in which language use is studied by analyzing large, structured datasets. Through practical exercises and case studies, students will gain a better understanding of the methods and tools used in corpus linguistics.

By the end of this seminar, students will

- be familiar with various corpus tools and software, such as AntConc, R and online corpora;

- be able to use these tools to extract, analyze and interpret data from large corpora, including frequency lists and collocations;

- understand the importance of corpus size, genre, and register;

- understand the different types of annotation, such as part-of-speech tagging;

- be able how to use corpus data to answer research questions.

Veranstaltungszeit: Dienstags 08:30-10 Uhr, UDE Gebäude & Raum R12 R04 B02 (Campus Essen)

Ihr könnt euch ab sofort per Mail an Lucia Siebers zum Kurs "Corpus Linguistics" anmelden.

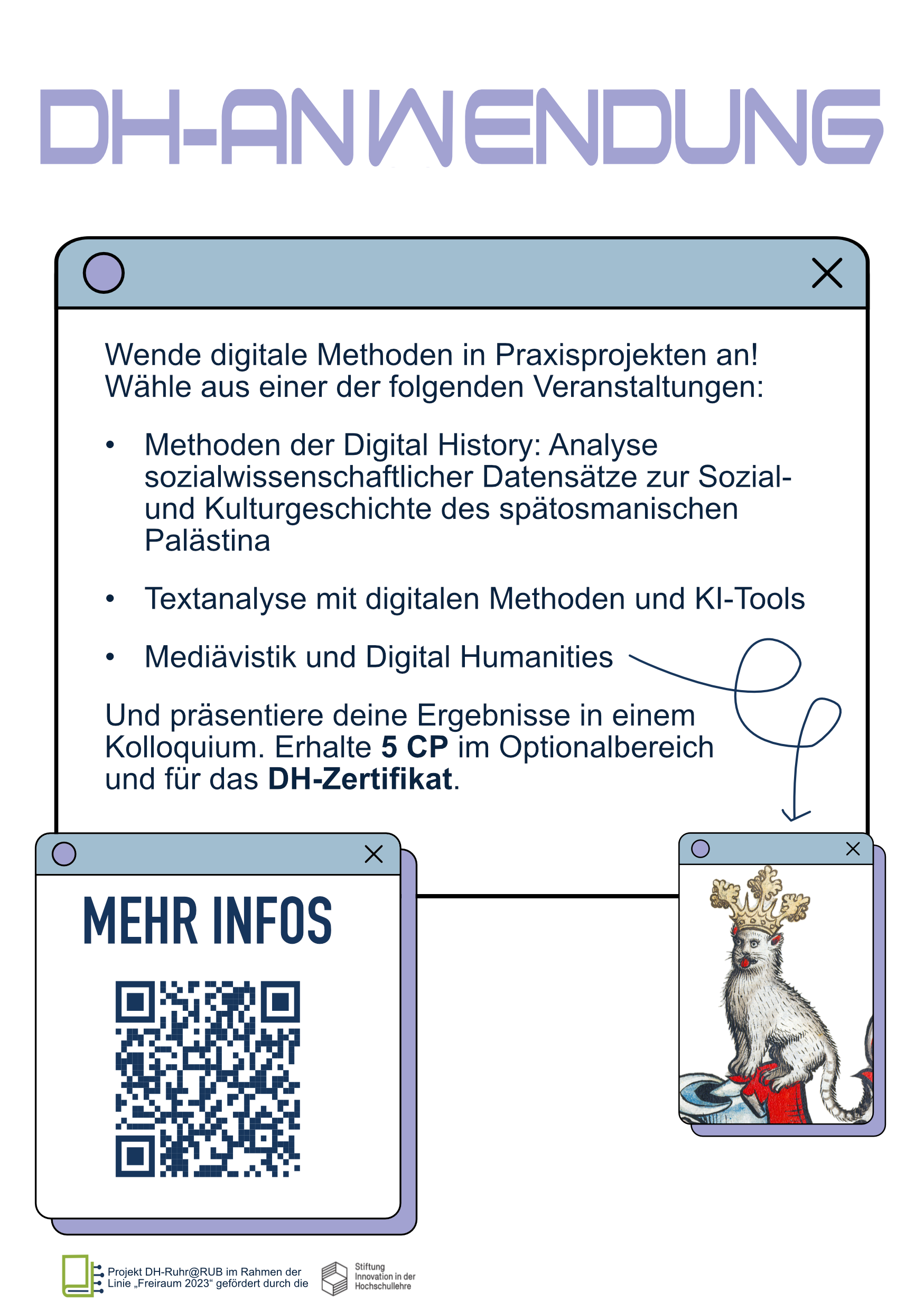

Das Modul "Digital Humanites Anwendung besteht aus zwei Teilen. Für Teil 1 müssen sie aus den folgenden drei Veranstaltungen eine belegen. In Teil 2 stellen Sie ihre Ergebnisse aus den Veranstaltungen in einem interdisziplinären Kolloquium als Poster vor.

Das Seminar vermittelt Grundlagenwissen zu Methoden der Digital History für fortgeschrittene Studierende aus den Geschichts-, Kultur- und Sozialwissenschaften. Die erlernten Methoden werden auf sozialwissenschaftliche Datensätze aus dem spätosmanischen Palästina (ca. 1880-1920) angewendet. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der räumlichen Analyse (Geographisches Informationssystem, GIS).

Die Region Palästina erlebte in der spätosmanischen Zeit tiefgreifenden sozialen Wandel, hervorgerufen unter anderem durch Bevölkerungswachstum und Migration. Osmanische Volkszählungsregister, die aktuell im Forschungsprojekt „Late Ottoman Palestinians“ (LOOP) erschlossen werden, geben uns ganz neue Einblicke in gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungstendenzen der Region am Vorabend des modernen nahöstlichen Staatensystems und des Israel-Palästina-Konflikts.

Ausgehend von Datensätzen aus dem Projekt wählen einzelne Teilnehmer:innen oder Arbeitsgruppen bestimmte Fragestellungen aus, z.B.:

- soziale Zusammensetzung einzelner Ortschaften

- Berufsstruktur (im Vergleich mit global etablierten Berufssystematiken)

- Heirat und Scheidung

- Migration

- Gesundheit

Veranstaltungszeit: Mittwochs 10-12 Uhr

Aus unserem Alltag sind Algorithmen nicht mehr wegzudenken – Handlungsvorschriften, wie sie zum Beispiel in Computerprogrammen vorkommen. Kaum ein Algorithmus arbeitet fehlerfrei, hinzu kommen typische Verzerrungen (Biases) in lernenden Systemen (KI). Daher stellen sich Fragen: Wer übernimmt die Verantwortung, wenn Personen oder Minderheiten durch den Einsatz von Algorithmen diskriminiert werden, wenn Systeme unfair arbeiten oder Stereotype verstärken? Wie können wir (KI-)Systeme so gestalten, dass möglichst keine Gruppen benachteiligt werden? Und was bedeutet Fairness in diesem Zusammenhang?

Das Seminar widmet sich den folgenden Inhalten:

- Was bedeutet Verantwortlichkeit im Kontext automatisierter Entscheidungen?

- Welche Quellen für Biases gibt es?

- Was ist eine faire und gerechte Entscheidung?

- Was für Methoden / Algorithmen gibt es und wie können Vorgaben berücksichtigt werden?

- Wie können die Möglichkeiten und Grenzen entsprechender Algorithmen zielgruppenspezifisch transportiert und erläutert werden?

Veranstaltungszeit: Donnerstags 14-16 Uhr, TU-Dortmund

Nicht erst die Corona-Pandemie mit der Distanz-Lehre via Zoom hat uns nachhaltig vor Augen geführt, dass der Computer mittlerweile ein wichtiges, wenn nicht das wichtigste Werkzeug wissenschaftlichen Arbeitens geworden ist. In den Geisteswissenschaften spiegelt sich diese Stellung im Bedeutungszuwachs der sogenannten Digital Humanities wider.

Die Übung nimmt das Verhältnis von Mediävistik und den Digital Humanities näher in den Blick – zunächst aus wissenschaftsgeschichtlicher Perspektive, in einem zweiten Schritt allerdings überwiegend praktisch. Durch ‚hands-on‘-Projekte werden Einblicke in aktuelle Bereiche der Digital Humanities mit Schwerpunkt Mittelalter ermöglicht: Von der eigenen Erstellung von Karten über die Arbeit mit digitalisierten Handschriften, Texterkennungsprogrammen und Large Language Models (~ künstliche Intelligenz) bis hin zum Stellenwert der mittelalterlichen Geschichte in modernen sozialen Medien werden verschiedene Bereiche abgedeckt und Techniken vermittelt.

Die Teilnahme ist nur mit einem eigenen Endgerät und der Bereitschaft, spezifische

Open-Source-Software auf diesem zu installieren, möglich.

Veranstaltungszeit: Dienstags 12 bis 14

Uhr

Melden Sie sich per Mail an Manuel Kamenzin zur Veranstaltung an.

Pythonprogrammierung für die Textanalyse

(ehemals DAGT)

Hate-Speech-Erkennung auf Telegram? Metaphernanalyse in Superheldenfilmen? Automatisierte Transkription und Annotation historischer Texte? Die Lieblings-Emojis der Top-Influencer:innen auf Instagram? Wenn du Interesse an solchen Themen hast, dann ist dieses Seminar genau richtig für dich! Hier lernst du ohne Druck und ohne Vorkenntnisse die Programmiersprache Python kennen und erhältst Einblicke in Forschungsgebiete der Digital Humanities.

Die digitale Analyse großer Textkorpora zählt zu den wichtigsten Methoden der Digital Humanities. Die Korpusanalyse ermöglicht die Untersuchung von unterschiedlichsten Texten und Textsammlungen vor dem Hintergrund verschiedener disziplinärer Ausrichtungen – linguistisch, literaturwissenschaftlich, kulturwissenschaftlich – und bietet darüber hinaus zahlreiche Transfer- und Anwendungsoptionen: forensische Verwendung, soziologische Analyse, Politik- und Sprachberatung u.v.m.

Das Modul besteht aus drei Teilen:- 2-wöchiges Blockseminar Python zum Erwerb grundlegender Programmierkenntnisse 15.–19.09.2025 und 22.–26.09.2025, jeweils 10–16 Uhr

- Inputsitzungen mit Hands-on-Übungsphasen WiSe 2025/26, 14-tägig freitags 10:15–13:15 Uhr, Beginn 24.10.2025

- Forschungs- oder Praxisprojektphase (SoSe 2026), in der du unter Anleitung eigenständig arbeitest. (Optional)

Anrechnungsmöglichkeiten

Das Modul kann kreditiert werden:- NEU: Die ersten beiden Teile (Programmierkurs und Inputsitzungen) können im Optionalbereich als 5-CP-Modul kreditiert werden

- In allen Fächern der Philologie (außer VAMoS) und in der Sozialwissenschaft im Master (8-10 CP)

Für weitere Anrechnungsmöglichkeiten wendet euch bitte an stephanie.heimgartner@rub.de und/oder eure Studienfachberatung, bei inhaltlichen Fragen an oliver.deck@rub.de.

Du lernst in diesem Modul:

- die für das eigene Fach relevanten Methoden und digitalen Tools im Umgang mit großen Korpora und du erhältst Einblick in die Fragestellungen und Verfahrensweisen benachbarter Fächer.

- Du lernst von Grund auf (keine Vorkenntnisse nötig!) Anwendungskenntnisse in der Programmiersprache Python mit Fokus auf korpusanalytische Verfahren und du wirst vertraut mit der Nutzung von relevanten Python-Bibliotheken (Spacy, NLTK, Pandas, etc.).

- Du lernst verschiedene Datenerhebungs-, -aufbereitungs- und -analyseverfahren kennen: z.B. Webscraping, Tokenisierung, Annotation, Kookkurrenz-, Frequenzanalyse.

- Du lernst Bearbeitungsmöglichkeiten für komplexe Korpora kennen (z.B. Transkription oraler oder sprachlich heterogener Korpora, multimodale Korpora, Übersetzung).

Zielgruppe

Das Modul ist geeignet für:

- Studierende im M.A. und im fortgeschrittenen B.A. (inklusive Projektteil)

- Studierende im B.A. über den Optionalbereich

Zeitrahmen und Inhalte

Wintersemester 2025/26

Block-Workshop Python (Programmiersprache)

- 15.–19.09.2025 und 22.–26.09.2025 jeweils 10:00–16:00 Uhr

Ab dem 24.10.2025 freitags (14-tägig), 10.15–13.15 Uhr Blocktermine mit Input von Forschenden der Fakultät und Hands-on-Phasen mit Programmieraufgaben:

- 24.10.2025

- 07.11.2025

- 21.11.2025

- 05.12.2025

- 19.12.2025

- 09.01.2026

- 23.01.2026

Sommersemester 2026

(nicht für Studierende aus dem Optionalbereich)

- Arbeit an den Forschungs- oder Praxisvorhaben

- Regelmäßige Feedbackgespräche mit betreuenden Lehrenden

- Juli 2026: Präsentation der Abschlussergebnisse der Projekte